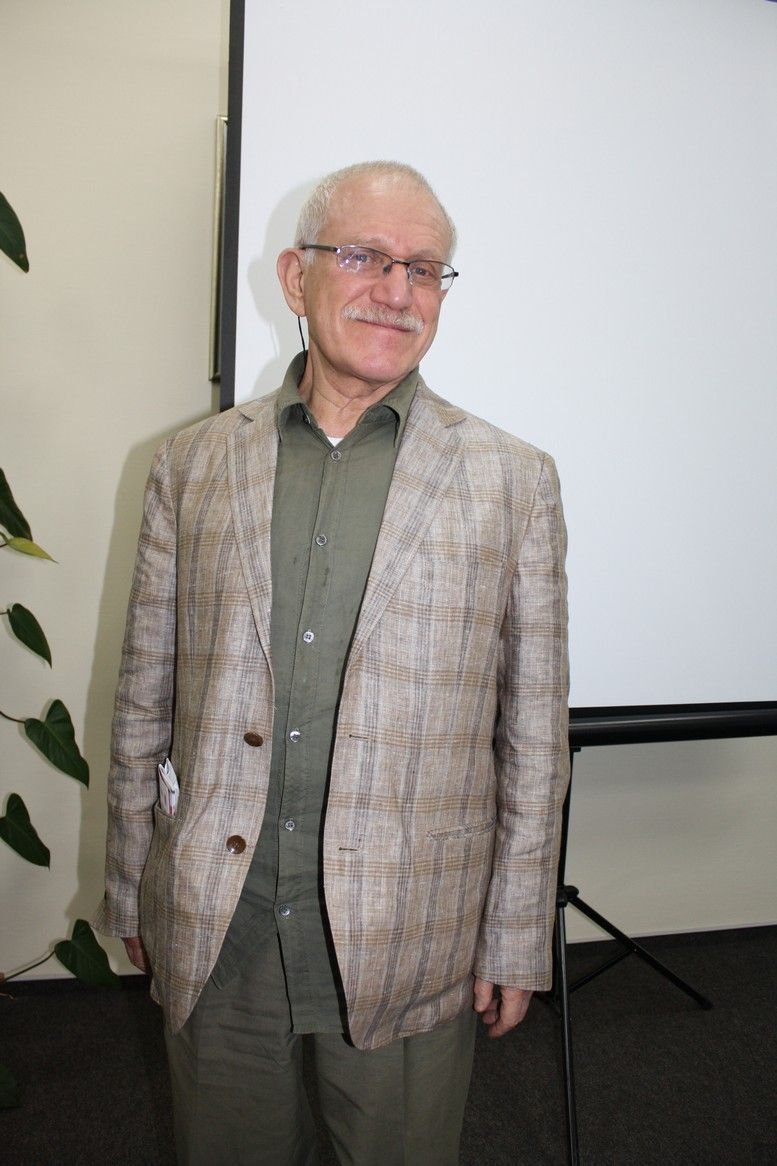

14 июля ушел из жизни известный советский, российский режиссер, сценарист, народный артист России Александр Митта. Казахстанцам он знаком не только по фильмам, но и по личным встречам. В 2011 году Александр Наумович возглавил жюри игрового кино кинофестиваля «Шәкен Жұлдыздары», дал пресс-конференцию и мастер-класс для начинающих коллег, а в 80-х годах в Алма-Ате снимал эпизоды фильма «Шаг». В нем снялся Жан Байжанбаев. У него была сцена с Леонидом Филатовым, но, к сожалению, при монтаже ее вырезали.

Тогда Александр Митта дал высокую оценку нашему кинофестивалю:

— В чем-то уровень проведения «Шәкен Жұлдыздары» превосходит Московский кинофестиваль. С одной стороны, фестиваль — это всегда праздник. С другой — это возможность ориентировать молодых людей в гигантском кинематографическом море. Главную награду картина получает уже тогда, когда ее из 300-500 заявленных на участие лент отбирают в конкурсную программу. В Америке, когда ваш фильм попадает в последнюю номинацию на «Оскар», вы получаете грин-карту. У нас же спортивное отношение к фестивалям, когда участники стремятся непременно победить, быть первым. А в кино не бывает первых. Решение любого жюри всегда субъективно. Если ты режиссер и сделал кино, то уясни, что не бывает маленьких конкурсов, недостойных тебя. Нужно гнать фильм по всем фестивалям, проходить селекцию.

— Как можно улучшить работу нашего фестиваля?

— Думаю, полезно было бы включать в информационную программу фильмы-призеры престижных фестивалей. Чтобы молодежь видела, насколько успешные дебюты их ровесников есть в мире. Очень важно, что в программе «Шәкен Жұлдыздары» в отдельную секцию вынесены дебюты. Снимая вторую картину, режиссер испытывает особенные муки…

— Вы знакомы с картинами казахстанских кинематографистов, снятыми в XXI веке?

— Для меня все казахское кино делится на две очень неравноценные части. Это фильмы, снимаемые непосредственно здесь, и фильмы, которые снимает уважаемый, обожаемый и вызывающий мое восхищение Тимур Бекмамбетов, который первым привел казахов в мировое кино. Он собирает классные команды, имеет поразительную волю, чтобы добиться результата. Я знаю, сколько труда, бессонных ночей, страданий, неожиданных решений вкладывается в каждую его картину. Для меня это великий казах!

— Как вы считаете, кинематограф может быть национальным?

— Это дедушкин взгляд. Национальные границы уже давно стерлись, сегодня ни одна нормальная картина не делается на деньги одной страны. На Каннском фестивале в отличие от российских кинофорумов объявляют лишь название картины и фамилию режиссера. Что, Ларс фон Триер снимает фильмы Северной Европы? Фильм — это ребенок режиссера. Это язык, на котором он, а не его страна разговаривает с миром. Вот японец Акира Куросава мечтал снять «Дерсу Узала» 20 лет, но не смог получить ни копейки на родине. Деньги на экранизацию произведения русского писателя ему дали Франция, Россия и Израиль. От этого картина стала менее японской?

— А если критики говорят о проблемах национального кино?

— Значит, нет личностей в кино этой страны. Нужно режиссеров гонять по миру, обучать за рубежом. В России сейчас российские дипломы не ценятся. Если режиссер прошел обучение во Франции, США или даже Польше, Чехии, для продюсеров это много значит. Там их учат, как нормально расписать сценарий, как уложиться в бюджет, как оператору снимать грамотно, как работать со светом, чтобы лица были всегда видны, а не были скрыты в тумане настроения. Кино — это универсальное интернациональное ремесло, а вот взгляд режиссера на тему, на вещи уникальный, личностный.

— Вы активны в преподавании?

— Я стал преподавать более активно, методично, но подчеркну: в кино невозможно кого-то чему-то научить. Ты даешь только направление, ставишь в жесткие рамки. Недавно я провел интересные мастер-классы по поводу саспенса, умения создать напряжение из ничего. Сегодня саспенс очень важен. Он вовлекает зрителя в сюжет, в некую драматическую ситуацию.

— Ваши мастер-классы в Алматы были посвящены технологии написания киносценария. Что из них следует уяснить?

— В основе драматического произведения должна быть жесткая структура, хотя история может казаться мягкой, рыхлой. Экспозиция, завязка, затем персонаж попадает в драматическую ситуацию, когда сам конфликт оказывается сильнее характера героя. Он находится в безвыходном положении, не знает, что делать. Затем ситуацию разрешает неожиданная драматическая перипетия. Это еще древние греки открыли, потом развил Шекспир. Таким образом, мы заставляем зрителя максимально реагировать на увиденное, происходят максимальный эмоциональный контакт со зрителем, катарсис, очищение души. По ходу сюжета в структурную схему встраиваются характеры, отношения, среда, детали. Если нет деталей, из тела драмы торчат кости…

— Александр Наумович, раньше на ваши фильмы миллионы людей ходили в кинотеатры. Когда вы взялись за сериал, то вновь создали хит «Граница. Таежный роман». Все ваши истории любви надуманны или в них есть что-то личное?

— Конечно, есть. Это моя кровь, мой опыт. Просто я не верю в торжество выдумки. Когда у Льва Толстого спросили, с кого он писал Наташу Ростову, классик ответил: «Наташа Ростова — это я». Так же, как и Флобер признался, что мадам Бовари — это он. Ты рождаешь киногероев, воплощая в них свои страдания, невыполненные обещания, свое отчаяние... Вы видели фильм «Маленькая мисс Счастье»? Это дебютная лента, завоевавшая премию «Оскар». Один из героев фильма был специалистом по Марселю Прусту. Произведения Пруста не пользовались успехом у читателей. Тем не менее Пруст ощущал себя счастливым автором и выразил мнение, что ощущение отчаяния очень важно для творца. Он был прав. Я не верю, что благополучный, сытый, самодовольный человек способен создать шедевр.

— По-вашему выходит, что Никита Михалков, парень из очень благополучной семьи, среды, не должен был становится творцом?

— Я его заслуг не умаляю, он талантлив. Но когда он заговорил о великом кино великого режиссера, я испытал неловкость за него.

— Известно, что во время съемок фильма «Гори, гори, моя звезда» вам чинили препятствия.

— Да, на съемочной площадке присутствовал человек, который пытался вмешиваться в сценарий, приказывал разрушить декорации, когда эпизод еще не был снят. Картине не устраивали премьер, была команда критиковать ее в печати. Лента имела большой прокатный успех в Германии, там она восемь лет не сходила с экрана.

— Вы сняли картины «Москва, любовь моя», «Шаг» совместно с японскими кинематографистами. Какие открытия вы сделали для себя в тот период?

— У меня к ним особое отношение. Японцы всю жизнь живут с чувством долга. Долга перед всем: страной, историей, семьей. Они честь ставят выше жизни. Это истинные аристократы. Хотя история знает факты, когда японцы проявляли небывалую жестокость. К китайцам, к примеру… Сейчас мне очень больно, что на этот народ выпало самое большое испытание. (Речь шла о цунами и землетрясении. — Прим. авт.)

— Вы не принимали участие в программах Александра Гордона «Закрытый показ»?

— Они часто зовут меня, но я не прихожу. Как Пикассо говорил, что, когда миллионеры зовут его в гости, он соглашается, но в последний момент ему всегда что-то мешает. Мне не нравится, что в этой передаче непременно нужно принять одну из позиций, а между оппонентами бесконечно ходит Гордон — посредственный режиссер с большими амбициями. Однако я понимаю, что он играет эту роль полицейского, чтобы привлечь внимание к картинам, у которых не получается прокат. Тоже помощь.

О личном

— Александр Наумович, в интернете есть информация о том, что ваша истинная фамилия Рабинович. А творческий псевдоним Митта вы взяли в честь чувашского поэта Василия Митты. По другому источнику, фамилия Митта присутствовала у ваших предков по линии матери. Где правда?

— Правы все. А митта — это древнееврейский гроб… Псевдоним не позволяет мне забыть о бренности мира.

— Расскажите о своей семье.

— Я 52 года женат на одной и той же женщине. С Лилей мы познакомились в издательстве «Малыш», где я, будучи студентом ВГИКа, рисовал комиксы. А она уже была известной художницей. Были периоды, когда супруга семью кормила. Наш сын Евгений — художник, дизайнер, имеет авангардную галерею. Он снимался в кино, учился во ВГИКе, потом окончил Художественный институт имени Сурикова.

— У вас есть любимые блюда?

— Любимые блюда — это все, что приготовлено моей любимой женой, пусть это будет селедка с картошкой.

Досье «НП»

Родился 28 марта 1933 года в Москве.

Образование: в 1955 году окончил инженерно-строительный факультет МИСИ, в 1960-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Михаила Ромма.

Фильмография и награды: «Друг мой, Колька!» (1961 год) — приз кинокритики за лучший фильм 1961 года, премия на МКФ в Лондоне. «Звонят, откройте дверь» (1965 год) — Гран-при «Большой Золотой лев» и приз католического жюри на XVIII МКФ фильмов для детей в Венеции. Лауреат премии Московского комсомола (1966 год), «Гори, гори, моя звезда!» (1969 год). «Точка, точка, запятая…» (1972 год) — «Серебряный приз» в конкурсе детских фильмов на VIII МКФ в Москве (1972 год). Главная премия на IV «Параде детских фильмов» в Белграде (1972 год). «Серебряная сирена» — отборочная премия фестиваля советских фильмов в Сорренто (1972 год). «Серебряный приз» в конкурсе детских фильмов на VIII МКФ в Москве (1972). Главная премия на IV «Параде детских фильмов» в Белграде (1972). Лауреат премии Ленинского комсомола.

«Москва, любовь моя» (1974); «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил» (1976); «Экипаж» (1979); «Сказка странствий» (1982); «Шаг» (1988); «Затерянный в Сибири» (1991); «Граница. Таежный роман» (2000) — лауреат Государственной премии России (2002), ТЭФИ в номинации «Сценарист»; «Шагал — Малевич» (2013) и другие фильмы.