(Окончание. Начало в предыдущих номерах.)

Особенностью кульджинской эмиграции всегда считалась ее простота. В Кульджу не бежали аристократы. Сюда не высылали опальных философов и писателей. Костяк этой эмиграции — простые люди, изгнанные судьбой с родных пепелищ. Крестьяне, казаки, мелкие чиновники, множество малочинного военного люда.

Потому-то нет ни мемуаров, ни капитальных исследований, ни литературных произведений о жизни русских эмигрантов в Кульдже. Оттого и кажется она такой незаметной и незначительной.

Но это если смотреть со стороны. А если изнутри? Изнутри все иначе: проще и страшнее. По сути, кульджинская эмиграция стала разменной монетой в большой игре, которую вели здесь Китай и Советский Союз. А кульджинские эмигранты, в свое время променявшие родину на свободу, превратились, по существу, в заложников, не знавших куда деться. Центр Азии — это ведь даже не окраина Европы. Здесь нельзя запросто пойти и купить билет на пароход или поезд.

Потому-то и была местная русская эмиграция в Кульдже (да и во всем Синьцзяне) такой отчаянной. И временной. Потому-то и испарилась она сразу, как только появилась первая возможность уехать. Испарилась почти вся.

И мне очень повезло, что, отправившись в Кульджу искать следы Валиханова, я неожиданно отыскал здесь последних могикан русской эмиграции.

Трудный хлеб: Владимир

Хотя среди местных русских нет откровенных голодранцев и бичей, но и особого процветания никто не добился. Пока Кульджа была интересна для «шопников», многие были востребованы в качестве переводчиков. Ведь почти все они, в особенности молодые, кроме родного русского без акцента владеют китайским и уйгурским.

Но как только мелкооптовый купеческий поток иссяк и не связанная в те годы с миром железной дорогой Кульджа стала восприниматься лишним посредником, с работой стало сложнее. О былом расцвете «шопничества» в начале века напоминали лишь редкие облетающие вывески по-русски. Местные же русские вынуждены были в поисках работы уезжать в Урумчи, а то и дальше. Кое-кто из многочисленной семьи Зозулиных забрался аж в Гуанджоу.

Но было в Кульдже предприятие, которое вот уже два десятилетия приносило своим русским хозяевам хотя и невеликий, но стабильный доход. «Русская пекарня».

Хлеб всегда оставался одной из главных составляющих нашего национального самосознания. Но «Русская пекарня», расположенная на месте того самого разрушенного собора, снабжала хлебом и выпечкой не только кульджинскую диаспору, но и многих из тех китайцев, которые «подсели» на каравай еще в годы «великой дружбы». Многие из них, кстати, могли поговорить с вами по-русски (я застал таких!), в свое время они окончили местную русскую гимназию, которая котировалась в Кульдже подобно Гарварду в Америке или МГУ в Союзе.

Технология выпечки хлеба — самая традиционная. Вся механическая работа с тестом ручная, а готовка печная. Хлеб пекли в большой русской печи, которая отделяла «производственные мощности» от «торгового зала».

Подмастерьями в пекарне поработали многие отпрыски местной эмиграции. А вот верховодил там довольно мрачноватый бобыль Владимир. (Уже в Алма-Ате я сообразил, что не записал его фамилию.)

При знакомстве или встрече Владимир никогда не жал протянутую руку. Но это не из вредности характера, а потому что он принадлежал к тому самому загадочному сообществу местных маронитов-пятидесятников. А что до его мрачности… Тому были свои веские причины.

Как и каждого из местных старожилов, Владимира мучало прошлое. Он рассказывал, как в годы «культурной революции» пришлось скрываться, мыкаться по горам, пытаясь не попасться на глаза властям и избежать одновременно голодной смерти. В те годы в горных ущельях местные русские освоили такой нелегкий промысел, как вытачивание жерновов из гранитных валунов.

Гранит помог им пережить лихое время.

Вспоминает и отца, застреленного в спину. Кем? «Разбойниками какими-то». Тогда много их было в этих местах. Говорил Владимир обо всем этом со спокойным достоинством, без злобы, но с горечью. Никого не виня, никого не проклиная. Просто так сложилось…

Печальное будущее: Вера

Вера Зозулина была помощницей Владимира. В своем поколении семьи самая младшая. Ясноглазая и русоволосая девушка — словно иконографический сколок ушедшего времени. Я, честно, наслаждался ее речью, хотя и с небольшим акцентом (Вера окончила китайскую школу), — правильной и не задавленной никакими молодежными сленгами и модными у нас англицизмами...

— Все уже здесь с нашей семьи поработали. Вот до меня очередь дошла!

В «Русской пекарне» Вера и подмастерье, и продавщица. Чтобы хлеб был готов вовремя, ей приходилось в свою смену ночевать здесь, чтобы спозаранку нагреть воду да замесить тесто. А вечером она же встречала самых запоздалых покупателей.

Главной проблемой Веры было замужество. Холостых русских сверстников, таких, чтобы не состояли с ней в близком родстве, в Кульдже не было. Был друг-китаец — мама запретила выходить замуж. Сватался один метис — сама не захотела.

Мать для всех Зозулиных являлась авторитетом непререкаемым. За ней всегда последнее слово. Мне не удалось встретиться с этой женщиной (она как раз гостила у родственников «в деревне»), но, судя по детям, личность это патриархальная и самобытная.

— Мама вышивает ковры. Три ковра вышила. Один у меня в комнате висит. И вообще, все, что дома, ее руками вышито. Сколько раз ей предлагали сделать что-то на продажу, она не хочет. Только для себя.

Сама Вера, когда выдавалась свободная минутка, тоже посвящала ее вышивке. Садилась у окошка, брала пяльцы и рукодельничала, поглядывая на улицу: кто проходит. Ждала своего счастья. Дождалась? Хотелось бы...

След Страдивари: Александр Зозулин

Самый колоритный персонаж кульджинской диаспоры из всех встреченных в начале 2000-х — Александр Зозулин. Компанейский и коммуникабельный мужик, он хозяйствовал в так называемой «Русской слесарне», дверь которой отворялась для всех прохожих рядышком с дверью «Русской пекарни». Отворилась она и мне.

«Слесарня» в нашем тогдашнем понятии (хмурое небритое лицо невнятного сантехника, пустые бутылки, ржавые смесители и космы пакли) оказалась совсем не тем, чем было заведение Александра. Ряды полок с разномастными гармошками, баянами, аккордеонами. Подвешенные под потолком гитары, балалайки, домбры и дутары. Дореволюционный (если брать «культурную революцию») радиоприемник. На то, что это «слесарня», указывали разве что стеллажи с простым и древним инструментом, частью выкованным неизвестно в какие времена кузнецом-умельцем. А посередь всего этого хлама-добра — сам хозяин, открытый, мордатый и в доску свой. Мастер на все руки. Или маэстро, как хотите.

Его коллекция — единственная в своем роде во всем тогдашнем Китае. Можно сказать, что в ней и хранились остатки духовной составляющей синьцзянской эмиграции. Потому что о судьбе многих из этих вещей можно было смело слагать баллады.

Когда-то их привезли на чужбину с брошенной родины как единственные ценности. Позже сохранили в условиях, в которых сам акт такого хранения мог оказаться смертельным приговором. И вот, когда хозяев всех этих инструментов не стало, они — то немногое, что красноречивее всех документов свидетельствует о духовной стойкости и вечной ностальгии людей, угодивших в круговорот истории.

— Вот это — редкий итальянский инструмент. А это начало XIX века… — хозяин брал с полок потускневшие от времени гармоники и с любовью чистил щеткой запылившиеся меха.

— А сыграть можете?

Конечно, может! Чего у тех русских кульджинцев было не отнять, так это естественности. Никто не ломался, не позерствовал и не набивал себе цену. И вот на всю мастерскую, а также на прилегающие к «слесарне» районы улицы Ахмета разносились переливчатые звуки баяна и чистый, но неакадемичный голос Зозулина. «Эх, мороз, мороз!». На эти звуки в мастерскую начинали просачиваться с улицы ценители, и к концу исполнения здесь уже сидели человек семь китайцев-фанатов. И когда вместо аплодисментов из их уст раздалось восторженное «Ой, молодец!» по-русски, это воспринялось как что-то должное.

Заведение Зозулина представляло собой своеобразный русский культурный центр Кульджинской диаспоры. Сюда часто заходили «те, кому за 40», просто чтобы пообщаться, поностальгировать о том прошлом, когда русский язык в Кульдже был таким же привычным, как китайский или уйгурский. Сюда же захаживала одаренная молодь со своими пострадавшими в уличных концертах гитарами и перетруженными аккордеонами. «Слесарня» Зозулина была ведь единственной музыкальной мастерской в городе. Сюда же несли всякий фамильный хлам — знали, что если хозяину приглянется, то он может и купить. Коллекционер!

В последнюю нашу встречу Александр как бы между прочим сообщил, что нашел «скрипку Страдивари». Ее якобы продали одному богатею в Чугучаке какие-то британцы из разграбленного каравана. Еще в 1840 году. Теперь потомок того богатея по дешевке продавал ее Зозулину. (Тот, понятно, мечтал сбыть Страдивари по истинной цене.)

Очевидно, что не было в 1840 году в Чугучаке никаких англичан. Да и вряд ли кто-то стал бы возить с собой в те годы по диким степям бесценную скрипку Страдивари. Но мне не хотелось сеять сомнения в душе коллекционера. Тем более, если судить по его пылающему взору, это было бы занятием бесполезным. Страдивари так Страдивари. Нашли же в Астрахани подлинник Леонардо. Мне лично позавидовалось Александру. Не насчет Страдивари, а насчет его умения легко, интересно и содержательно жить.

Русская школа: Сталин на стене и «питуг» на доске

В оные времена в Кульдже было три русские школы: гимназия, средняя имени Сталина и четырехлетка. В начале XXI века от всего оставалась одна шестилетка. Правда, портрет Сталина в коридоре висел, но этим, пожалуй, вся преемственность и ограничивалась. Судя по всему, русское образование как таковое здесь уже переходило в достояние прошлого. И хотя на воротах и красовалась вывеска «Кульджинская русская школа», это скорее реклама, нежели профиль. По сути, школа в том виде, в котором застал ее я, стала уже заведением с русским уклоном. И не более.

Еще несколько лет назад, когда директором тут был коренной кульджинец Николай Лунев, преподавание всех предметов велось по-русски. Но Лунев сам уехал учиться, директором был поставлен местный китаец, и язык сократили до минимума. Русский учили только на уроках языка. Дело тут не в какой-то злонамеренности. Причина все та же — упадок диаспоры. На 300 учащихся приходилось всего шесть русских.

В основном же в русской школе учились дети тех самых сычуаньцев-строителей, которые прибыли на заработки из Центрального Китая. С каждым классом учеников становилось все меньше, но и из тех, кто достигал шестого, очень немногие могли говорить и писать по-русски. Три учительницы языка (уйгурка, узбечка и полукровка) не имели специального педагогического образования, они лишь окончили эту самую школу в ее лучшие времена.

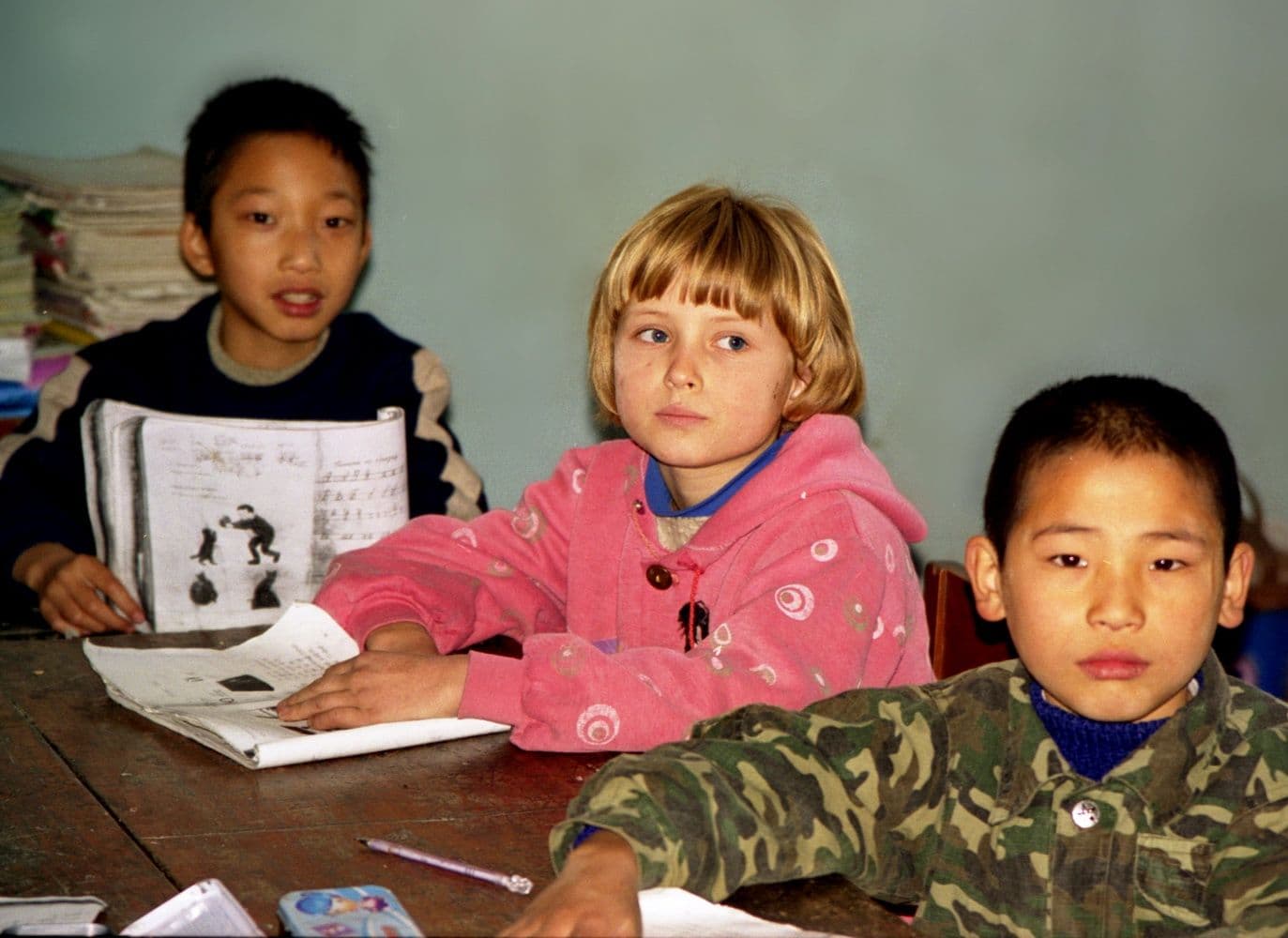

Чтобы посмотреть, что такое учебный процесс, я напросился на урок русского во второй класс. Среди озорных и смазливых мордашек, сплошь черноволосых и черноглазых, одно светлое пятно — младшая дочка Александра Зозулина. Еще одну девочку выдает лишь некитайский разрез глаз. Она как раз стоит у доски и старательно выводит мелом слово «юпка». «Не «юпка», а «юбка», — поправляет учительница. — «Пе» слышится, но «бе» пишется. Теперь напиши слово «петух». Девочка с готовностью бросается на новое слово и делает в нем две ошибки: «питуг».

Я покидал Кульджу со смешанным чувством. Приехав сюда по следам Чокана Валиханова, я наткнулся на следы былой русской эмиграции. И это можно считать несомненной удачей поездки. Но уезжал я с четким осознанием бренности и временности всего этого на фоне многотысячелетней китайской цивилизации, вновь раскрутившей свои всесокрушающие жернова. Потому-то поездка моя была окрашена и радостью, и грустью. Радостью, что я успел зацепить пласт родной истории, грустью, что никто ничего не сможет сделать со скорой его утратой.

Андрей Михайлов — землеописатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан».