(Начало — в предыдущих номерах.)

В прошлый раз, двигаясь по индийским дорогам вместе с потоком всего того, что по ним движется, мы заехали в самую глубинку. И остановились перекусить в небольшом придорожном заведении, где подают неизменную чечевичную похлебку с белой морковью и лепешками. Народная еда индусов вряд ли способна впечатлить воспитанника иных кулинарных пристрастий. Слишком легковесна.

В банановых классах

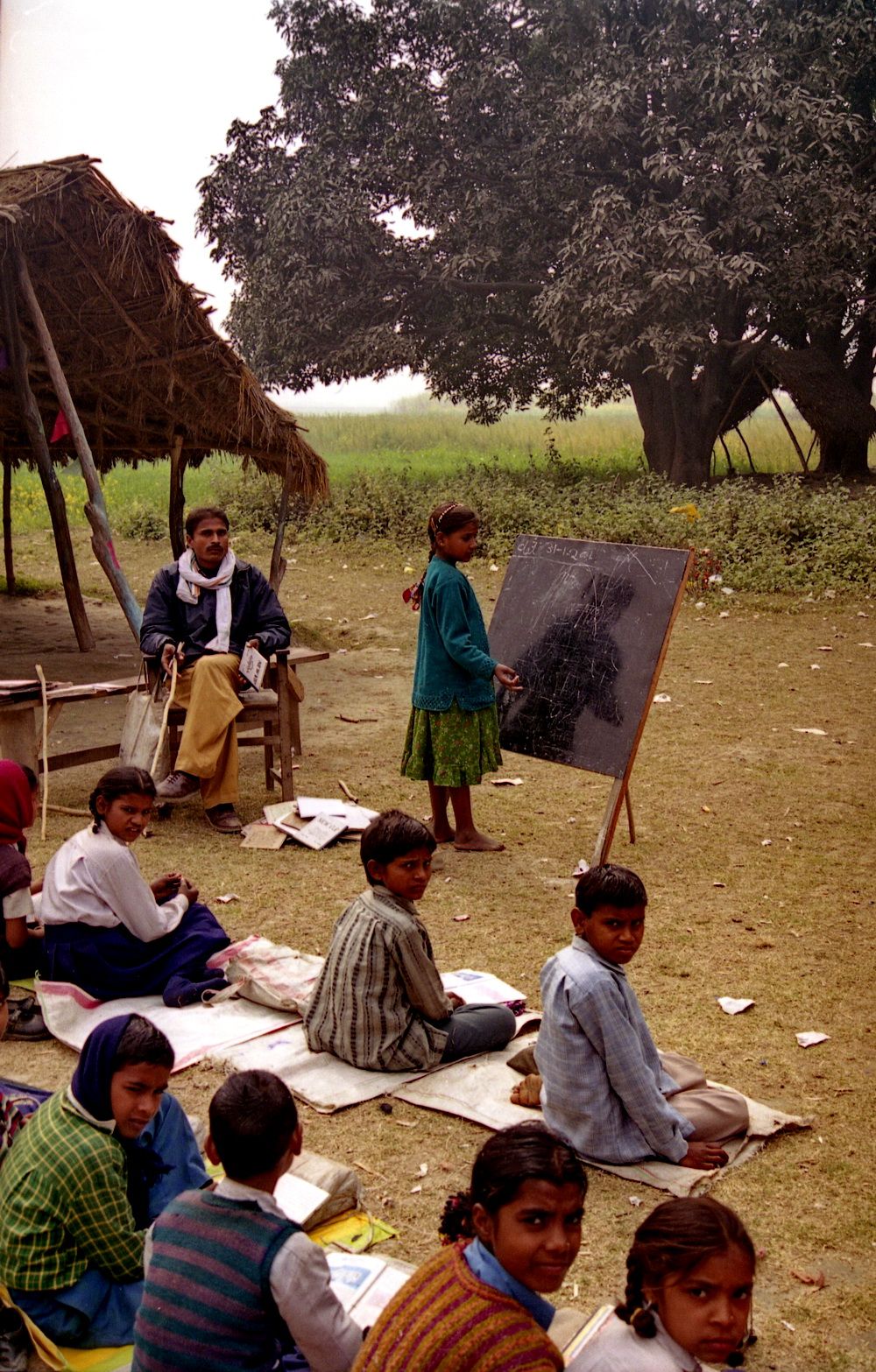

Однако хватит о материальном. Раз уж мы оказались в такой глубинке, не мешает заглянуть в ближайшие банановые кущи, где прямо среди этой гигантской травы раскинула свои аудитории деревенская школа.

Три класса расположились в некотором отдалении друг от друга. Чтобы не отвлекать и не перебивать соседей. Ученики сидят рядами прямо на земле. Учителя, как и подобает наставникам — на высоких табуретах, рядом со школьными досками.

Говорить не надо, что местные учителя сплошь усаты и горделивы. Вместо указок в их крепких педагогических руках — тривиальные палки. Причем чем старше класс, тем внушительнее толщина этих указок. И уж будьте спокойны — здешние учителя не будут повторять два раза, изгонять из класса, требовать дневник или того хуже — посылать за родителями! Если что, «указка» незамедлительно превратится в «наказку». (Представляю, какой черной завистью позавидуют, читая эти строки, своим индийским коллегам наши педагоги!)

Не думаю, что система телесных наказаний узаконена местной системой образования. И то, как равнодушно местный гуру деловито прохаживался своей тростью по спинам всего ряда, и то, как ученики привычно принимали наказание, свидетельствовало скорее о ритуальности, нежели о преднамеренной злобе. Это скорее от простоты деревенских нравов. Местная традиция. Хотя след британской классической педагогики (всегда уважавшей хлыст) в местных школах (и школьниках) проглядывался явственно.

А вот чисто местная специфика. Никаких проблем с завтраком на переменах у местной ребятни не возникает. Вон он — свисает прямо над головами. В виде огромных гроздей маленьких, но ароматных бананов. Или манго, падающих прямо на головы с огромных деревьев. Закон притяжения Ньютона тут повторять не нужно.

Пару слов про образование

Запечатленные на этом снимке 2002 года школяры давно окончили школу и даже, возможно, получили диплом о более веском образовании. Но то, что они начали учиться, пусть даже в таких экзотических условиях деревенской школы, уже значило многое.

Если у нас в то время всеобщей грамотностью удивить кого-то было невозможно и некуда было девать специалистов с высшим образованием, то в Индии с неграмотностью собирались покончить только к 2005 году. Порыв благородный, хотя, если взять во внимание обилие в стране нищих, бомжей, бродяг и прочих парий, выполнимый вряд ли.

Гарантию бесплатного и всеобщего образования детей от шести до 14 лет парламент принял еще в 1986-м. Однако и в начале следующего столетия посещало школы лишь 60 процентов детей данной возрастной группы. (Интересно, что в селах этот процент был гораздо выше, чем в городах.) Из них девочки составляют меньшинство.

Судя по переписи 2011 года, планы так и остались до конца нереализованными — грамотными стали лишь 73 процента населения, из них 81 процент мужчин и 65 процентов женщин. И процесс шел медленнее, чем хотелось. В 2017-2018 годах уровень грамотных составлял в Индии 77,7 процента (из них 84,7 процента мужчин и 70,3 процента женщин).

Правда, уровень грамотности среди молодежи (15-24 года) в Индии (по данным за 2023 год) был весьма почтенный — 97 процентов. Только вот критерии этого показателя не отличались изысканностью. В него включили тех, кто мог читать и писать короткие простые предложения и понимать суть.

Интересно, что для поступления в университет местным юношам и девушкам вовсе не нужно было сдавать вступительные экзамены. Главное — успешно отсдаваться в средней школе, получив при этом не менее 80 баллов по общеиндийской шкале. Так, по крайней мере, мне рассказывали сами индийцы в начале века.

Высшее образование в Индии было воистину высшим. Достаточно сказать, что среди тамошних вузов уже четверть века назад существовала пятерка университетов, в которых число студентов превышает 150 тысяч человек!

Странствуя по жизни

Но хватит прохлаждаться под бананами, вернемся на дорогу. И повнимательнее всмотримся еще в одну важную прослойку местного дорожного движения.

Неспешно блуждающие из ниоткуда в никуда вечные странники — непременный персонаж индийских дорог. Миллионы паломников, блуждающих аскетов, профессиональных нищих и ступающих по краю жизни стариков, постоянно бредущих в обе стороны вдоль любой тамошней магистрали, будут встречаться на вашем пути повсеместно и обыденно.

Считается, что каждый нормальный индуист в жизни своей обязан совершать ятру — паломничество к святым местам. Популярный маршрут великой ятры огибает всю страну (немалую страну, седьмую по площади в мире!) по периметру, длится обычно 10 недель и включает в себя посещение самых основных святынь.

Впрочем, поклонение необязательно подразумевает дальние странствия с напряжением всех сил и средств. Большая часть странников стремится к какой-нибудь недалекой святыне местного значения. Благо чего-чего, а святынь в Индии, как коров нерезаных. (Да простится мне такое святотатственное для страны священных коров сравнение.)

Паломничество — обязанность индуиста. Но толчком к любому сакральному странствию обычно служит какое-нибудь знаменательное событие в жизни, требующее высказать благодарность богам или напротив — заслужить их милость, вымолить прощение для себя и близких. Потому собирающийся в дорогу обязательно советуется со жрецом-брахманом и консультируется у астролога, получая не только рецепт (куда и к каким святыням и богам идти со своей проблемой), но и вступая на путь пилигрима не абы как, а в точно определенный, а потому максимально благоприятный для начала длительного путешествия день.

Правила духовного движения

Ранним утром на рассвете на индийских дорогах начинается это своеобразное «духовное движение». В одиночку, группами, в автобусах и «на автобусах», тележках и тук-туках, повозках тракторов и грузовиках. Но чаще — пешком.

Когда солнце начинает припекать во всю силу (что такое обычное индийское солнце, европейцы не смогут оценить даже в самые аномальные годы), паломники располагаются на отдых в тени каких-нибудь раскидистых баньянов, отдыхают, перекусывают и слушают захватывающие повествования из уст неизвестно откуда прибившегося к группе профессионального сказителя. О превратностях судьбы Рамы и Ситы, о героических братьях Пандавах, о юношеских шалостях Кришны или героической борьбе Шивы за порядок на земле.

Как захватывает воображение эта всепобеждающая архаика!

Потом, когда жара спадает, движение продолжается. А вечером пилигрима ждет специальная паломническая ночлежка — таких масса на духовных путях Индии.

Здесь вообще можно вести речь о своеобразной инфраструктуре, обслуживающей этот «сакральный туризм». Гостиницы, закусочные, базарчики, «консультационные пункты», магазинчики, лавки с сувенирами и предметами культа — за долгие века система, даже в условиях обычного индийского хаоса, отточилась и отработалась до совершенства.

Последние годы привнесли в практику ятры блага технологической цивилизации. И теперь, имея деньги, можно совершить даже самое великое паломничество, не испытывая ни лишений, ни трат драгоценного времени. Самолеты, шикарные отели, услуги гидов-профессионалов — вот современный вариант для vip-странников. Дорогой, комфортный и… выхолощенный до состояния утилитарного западного туризма.

От колыбели до погребального костра

В духовной классической традиции индуизма считается, что каждый индус, счастливо рожденный в «чистой» касте, должен последовательно преодолеть в жизни четыре непременные стадии. И закончить свой земной путь в дороге.

В юности нужно обязательно пройти период ученичества. Затем обзавестись семьей, построить дом и нарожать детей-внуков. На закате лет — стряхнуть с себя мирскую суету, распрощаться с наследниками и удалиться вместе с супругой «в леса», где в тихой обители не спеша избавляться от привязанностей к земному.

Идеал окончания жизни — это и есть путь саньясина, одинокого странника, живущего подаяниями и тихо бредущего навстречу смерти к берегам священной Ганги. Дабы там счастливо распрощаться с этой жизнью и в пламени погребального костра раствориться в величии небытия для следующего пришествия в бесконечной цепи перерождений.

Это, повторю, идеал вроде знакомой нам социалистической формулы «молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Но в отличие от нас в Индии ничего не теряется в прошлом в угоду каким-то новым веяниям.

Так что, несмотря на то, что индийские спутники бороздят ныне просторы Вселенной, а по количеству полнометражных кинофильмов страна давно впереди планеты всей, благообразные и неторопливые старики-отшельники на дорогах Индии — все еще обычное зрелище.

И в этом упорном и завораживающем последовательном движении современных индусов по духовным путям, натоптанным сотнями поколений их предков, явно маячит призрак хронического бессмертия их цивилизации. Ее фундамент был замешан на глине и навозе священной коровы, но тем не менее оказался куда прочнее выстроенного на камнях и железобетоне. Потому что в основе всего этого хаотичного и безалаберного с нашей точки зрения движения лежит постоянная близость вышнего мира, который так причудливо переплетен тут с обыденной жизнью.

Переплетен чем? Теми самыми путями-дорогами неторопливых пилигримов и вечных странников.

А еще в великой массе тех, кто движется в этом неиссякаемом (тысячелетиями!) духовном потоке по индийским дорогам, много тех, кто вышел на дорогу с задачами куда более родными для нас, казахстанцев. Поспеть к очередному празднику.

Когда вопрос о возрасте неуместен

Индия принадлежит к тем избранным историей странам, которые могут никому ничего не доказывать. А потому тут особо не увлекаются помпезными историко-пропагандистскими монументами, не отмечают всенародных праздников по поводу очередного многотысячелетнего юбилея государственности и не ведут беспочвенных «датских споров» на тему, кто на свете всех древнее. Кому интересно, пусть изучает историю мировой цивилизации и место Индии в этой истории. Тут все ясно и без настырных напоминаний.

При всем этом, однако, неправ будет тот, кто подумает, что здесь живут скучно и невесело. Напротив, только попав на один из местных праздников и увидев, с какой самоотдачей и каким упоением отдаются заслуженному отдыху обычно равнодушные и меланхоличные индийцы, можно понять всю глубину загадочной индийской души.

Попасть же на праздник в Индии так же легко, как увидеть задумчивую священную корову на улице. Потому что для праздника тут всегда найдется достойный повод. Даже если и не помнить каждого из 330 000 000 индуистских богов поименно.

В конце концов, всегда есть еще и государственные праздники, семейные торжества, многочисленные международные форумы, которые особенно часты в Дели и крупных приморских городах. Приходится только благодарить все обилие местных богов за то, что индийцы — народ почти непьющий!

(Продолжение следует.)

Андрей Михайлов — писатель-географ, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»

Фото автора