Степь — идеально поэтичная субстанция. Она не столь богата событиями, но зато каждое происшествие — основание для песни, а все встреченное — поэтический образ. Будь то случившееся весной цветение, намочивший полынные поля ливень, поющий без умолку жаворонок или пронесшийся по далеким холмам всадник. Понять, отчего степь всегда была переполнена поэтами и отчего души степняков так восприимчивы к словам, не так уж сложно.

Сказание о Козы Корпеше и Баян Сулу — вершина степной поэзии. В основе ее сюжет о той идеальной любви, которая так возвеличивает в собственных глазах человечество и которая если и встречается в реальной жизни, то редко становится предметом вдохновенного славословия. Но в том-то и сила настоящей поэзии — в чарующей мелодии слов и околдовывающем биении ритма оживают даже самые невероятные сюжеты. Оживают и живут своей особой независимой жизнью.

Казахская любовь на русском языке

Если ветер, с гор слетая,

Замутит в Балхаше воду,

Зашумит и забушует

В побережьях Ала-Куля,

Ты прислушайся, прохожий,

Сказку он тебе расскажет:

О прекрасной нежной травке,

О Баян Слу, о бессчастной,

Что была нежна, как голубь,

Что любить и мстить умела...

Может быть, этот вариант вступления покажется не совсем каноническим для тех, кто знает и любит поэму «в подлинниках», но его бесхитростная и задушевная мелодичность искупает некоторую тяжеловесность изложения. Тем более что автор этого вольного перевода, до сих пор считающегося лучшим, Георгий Тревитин, не был профессиональным литератором. Однако, по некоторым данным, он, уроженец Северного Казахстана, знавший казахский язык, занимался переводом чуть ли не 10 лет. А закончил его в 1917-м.

Биография Тревитина, увы, состоит в основном из недосказанности и пробелов. И несоответствий. Так, наш знаменитый краевед Владимир Проскурин, живущий в Берлине, считает, что Тревитин, работник наркомата сельского хозяйства, закончил свою жизнь в застенках НКВД в Алма-Ате: «В деле поэта и переводчика казахской поэмы «Козы Корпеш и Баян Слу» есть скупые сведения. Его взяли с места работы, из здания наркомата, что стояло на углу улиц Сталина и Октябрьской. Арестован в Алма-Ате 1 декабря 1937 года, приговорен к расстрелу 8 марта 1938 года Военной коллегией Верховного суда».

Однако вот передо мной издание «Казакского краевого издательства 1935 года (А-Ата — М-ва) — «Песнь о Козы-Корпече и Баян-Слу», которое, собственно, и явилось первой попыткой познакомить с этой жемчужиной казахской поэзии массового русского читателя (книга вышла тиражом в 11 000 экземпляров), где в предисловии Ильяс Джансугуров сообщает об авторе перевода следующее: «Г.Н. Тверитин родился в 1889 году в северном Казакстане и умер в 1921 году, работая политинспектором одного из полков Ленинградского военного округа».

Что-то подсказывает, что тут более прав Джансугуров, а не Проскурин, который мог пойти по ложному следу. О чем свидетельствует и то, что в книге инициалы переводчика звучат как Г.Н. Тревитин, а в варианте краеведа рассматривается судьба Георгия Васильевича Тревитина.

Массовое издание 1935 года не было первым изданием. Впервые поэма в данном переводе была издана небольшим тиражом Казнаркомпросом в 1927 году и тут же стала библиографической редкостью.

Но высоколобая Россия ознакомилась с коллизиями сюжета гораздо раньше, чем массовый советский читатель. В бумагах Пушкина обнаружен пересказ поэмы, сделанный во время поездки по «пугачевским местам», а в 1870 году ее записал знаменитый ориенталист академик В.В. Радлов («Образцы народной тюркской литературы»).

Джансугуров о поэме

Пользуясь случаем, хочется немного продлить эту литературную паузу в мемориальном движении и еще раз вчитаться в строки предисловия Ильяса Джансугурова к изданию 1935 года. Вот несколько характерных выдержек, в которых содержатся мысли «основоположника казахской литературы» об особенностях народной поэмы (орфография сохранена): «Давно известно существование этой поэмы не только среди казаков, но и среди других тюркских народов...»

«Есть придание о том, что в середине XIX в. один из знатных феодалов найманского рода, живший в районе Аягуза, собрал двенадцать акынов-импровизаторов и дал им задание состязаться на лучшую передачу поэмы. В этом турнире, как будто, вышел победителем знаменитый акын Джанак, получивший в награду от феодала за лучшее исполнение лошадь и халат».

«Поэма «Песнь о Козы-Корпече и Баян-Слу» — замечательный памятник быта кочевников; в нее были влиты все творческие соки, вся народная мудрость его страсти, философия, идеалы».

«Несмотря на явные следы позднего наслоения, поэма представляет большой художественный интерес. По своему значению для казахского народа она является таким же документом эпохи, как «Слово о полку Игореве» для русских, «Калевала» для скандинавских народов или «Песнь о Небелунгах» для немцев...».

Дорога: опять и снова

Но оставим литературу и вернемся к географии.

Помнится, в прошлый раз мы с вами расстались под вечер в одинокой и равноудаленной от всех населенных пунктов луже у насыпи Турксиба. Куда в поисках пути до могилы влюбленных угодили благодаря горячему участию местного сусанинца-любителя.

Честно говоря, я уже был готов к не очень комфортной ночевке рядом со звереющими комарами и лязгающими товарняками. Особых надежд на то, что по этой дороге поедет кто-то другой, не было. Но случай иногда весело одолевает гундеж здравого смысла. Недалеко, всего в нескольких километрах, отыскались у столба с проводами мужики-электрики на «ГАЗ-66». Аварийная бригада. Мужики бодро вникли в ситуацию и непорочно заработали на законную бутылку. Впрочем, здесь, в глубинке, народ и поныне не столь меркантилен, как в больших городах, речи о вознаграждении со стороны спасителей вообще-то и не велось. Так, свезло. И нам, и им.

Скоро вызволенные, мы быстро (насколько позволяла дорога) двинулись вдогонку за ускользающим солнцем. И еще до его захода достигли-таки последнего препятствия перед заветной целью, стремительный силуэт которой уже маячил на горизонте. Последнее препятствие — река Аягуз, преодолевать которую пришлось вброд, по пояс в воде.

Но вот все тяготы пути позади... Или впереди? В общем, пока о них можно было позабыть. Потому что вот она — цель мытарства. Ни на что не похожий памятник любви.

Основной вопрос баяноведения

«И вдруг с реки к нам пришел удивительно приятный аромат — плотный, бодрый, волнующий.

— Что это?

— Джидда! Цветет джидда! А вон там, видишь? Памятник Баян-Сулу и КозыКорпеш.

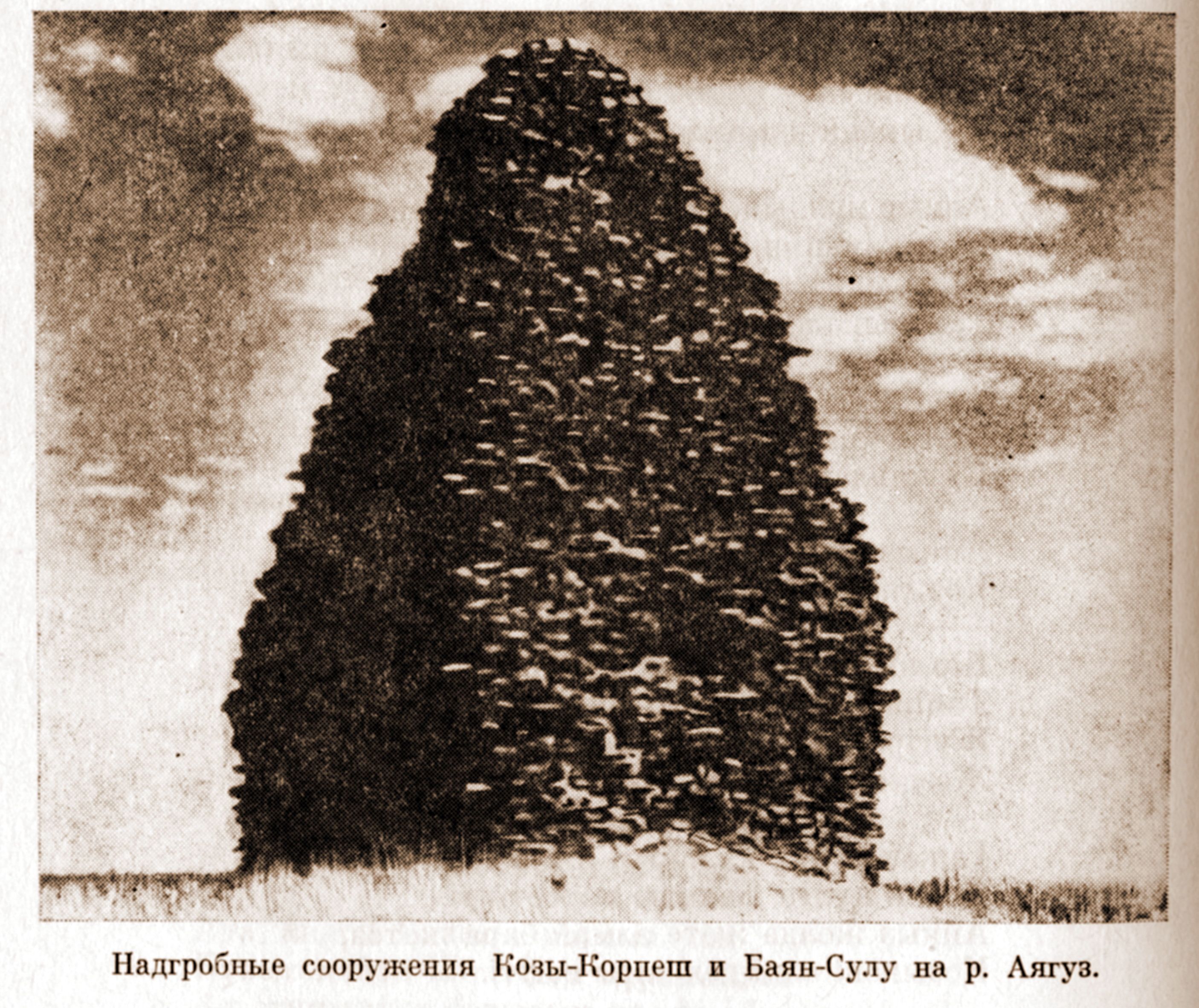

Далеко от поймы, в степи, стоял мавзолей необычной конической формы, совершенной и что-то напоминающей. Что-то очень знакомое. Да это почка тополя! Какая простая архитектурная форма. И поэтичная, лиричная. Кто, когда соорудил такой памятник?»

Это выдержка из путевых очерков Питирима Массагетова, странствующего по казахстанским степям в 1921 году в поисках «заветных трав». Чувствуется взгляд ботаника. И ум ученого, сходу поставившего вопрос, который волновал, волнует и будет волновать всех исследователей памятника. Кто и когда?

Дело в том, что ничего подобного и похожего на этот странный мавзолей в здешних степях действительно нет. Всех искушенных в архитектуре мазара поражают два момента — странная форма памятника и необычный материал — двенадцатиметровая удлиненная пирамида сложена из камня-плитняка. Так как доподлинно с точки зрения науки о строителях мазара и времени его создания ничего не известно (называется лишь приблизительный век — где-то между V и XVIII), вокруг него вьется целый вихрь предположений, гипотез и домыслов. Действительно, имея желание, можно увидеть в этом памятнике связь с египетскими пирамидами и даже угадать в его форме силуэт космического корабля, и… да черт знает до чего может дойти возбужденное воображение!

Неслучайно материалы, посвященные исследованиям странного памятника в наши дни, это в основном поэтичные и эмоциональные эссе. Узнать из них что-то новое и дельное невозможно, потому чего-то нового и нет. По мнению калмыцких историков, к примеру, мавзолей вообще построили джунгары. И это не что иное, как субурган, поставленный в память умершего в 1640 году местного князька Байбагас-хана. А легенда, связавшая памятник с именем знаменитых влюбленных, появилась позже, после исчезновения ойратов и возвращения казахов. Как, кстати, и название Баян-аул, которое выводится у нас из имени красавицы Баян, а на самом деле лишь искаженный монгольский топоним Байн-ула (Богатая гора).

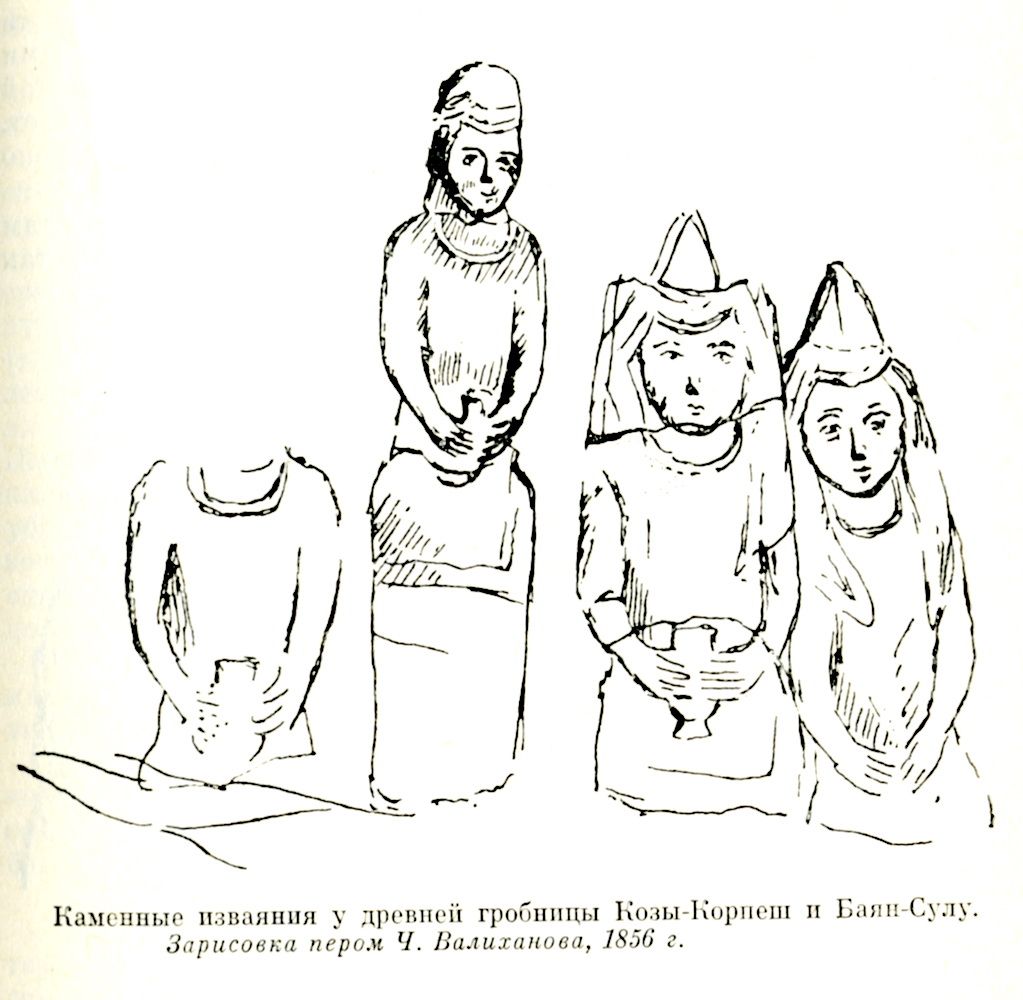

Но и это домысел — такой же, как про антологическую связь с египетскими пирамидами. Потому что, несмотря на славу памятника, его так толком и не исследовали. Хотя к изучению и осмыслению приложились многие — от Абрамова в середине позапрошлого века до Моргулана в середине прошлого. Валиханов посетил-таки знаменитый памятник в 1858 году и застал в его убранстве четыре «каменные бабы». Застал и срисовал. Куда потом подевались эти изваяния, в которых угадали изображения главных героев поэмы, никому не известно.

Многие исследователи угадывали при взгляде на оригинальный монумент явный «языческий след». Но в последние времена доисламский памятник все более и более становится похожим на типичный мазар, главный смысл которого — поклонение чьей-то святости. В современном виде мавзолей поражает своей аскетичностью и… новизной. Видимо, реставраторы поработали над ним от души. А когда реставрируют, не понимая изначальной сути памятника (никто ее не знает), получается совершенно новое творение. Единственное, что продолжает волновать и трогать всех, это два архаичных белоснежных надгробья внутри самого мазара.

О, Баян!

Сказание о двух влюбленных не эндемично для казахских степей. Эпичные имена Козы Корпеша и Баян Сулу известны вот уже полторы тысячи лет, а история про них распространена на огромном участке Евразии — от Башкирии до Якутии. Но именно у казахов, с их особым отношением к женщине и поэтичному слову, поэма облеклась в наиболее совершенную форму. Вернее, формы. Существует множество вариантов сказания, записанных в разных местах от разных сказителей. Каждая новая эпоха вносит в этот перечень дополнительные трансформации и переработки. Так, уже в наше время появились театральная и кинематографическая версии древней поэмы.

Не знаю кому как, а мне всех ближе и всех милее в сказании главная героиня. Что ни говори, но именно Баян — самый живой и самый обаятельный персонаж действа. А все прочие, даже включая сильного, пылкого, но не очень умного Козы Корпеша, воспринимаются на ее фоне второстепенными и схематичными.

И то, что в степи появился величественный памятник, только ее заслуга. Построить мавзолей любимому и покончить с собой ради того, чтобы соединиться с ним там, за гробовой доской, — согласитесь, что это подвиг на порядок более величественный, чем те, которые совершали в поэме мужские персонажи. Благодаря красавице Баян мы имеем зримое воплощение этой истории и, несмотря на трудности, добираемся до отдаленного мавзолея, чтобы поклониться захороненной в нем легенде.

Андрей МИХАЙЛОВ — землеописатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан».